本文翻译自Paige Shea的文章 I was a Chinese foreign adoptee–now, that door has closed

妈妈周五晚上发给我一篇美国有线电视新闻网(Cable News Network(CNN))文章的链接。紧随其后的是一条“我爱你”的短信。

这篇新闻宣布了中国对外领养政策的终止,而数百个想要领养中国儿童的美国家庭因此陷入了迷茫。

不知缘由,我的泪水立刻充满了眼眶。悲伤之余是震惊、感恩,甚至还有一丝解脱。

根据中国官方的说法,这一政策变化是为了“与国际趋势保持一致”,而快速下降的出生率也是影响这一决策的重要因素。从公共政策的角度来说,这是一个看似普通的决定,但中国领养政策的出台却意义久远。

自1992年中国开放国际领养以来,有82,674名中国儿童(主要是女孩)陆续被美国家庭收养, 而我正是这个群体里面的一员。我出生在中国实施计划生育政策的年代(1980-2016)。我的出生地是中国南方的的一座叫做桂林的城市。自从2003年被收养以来,我就没有再去过那里。

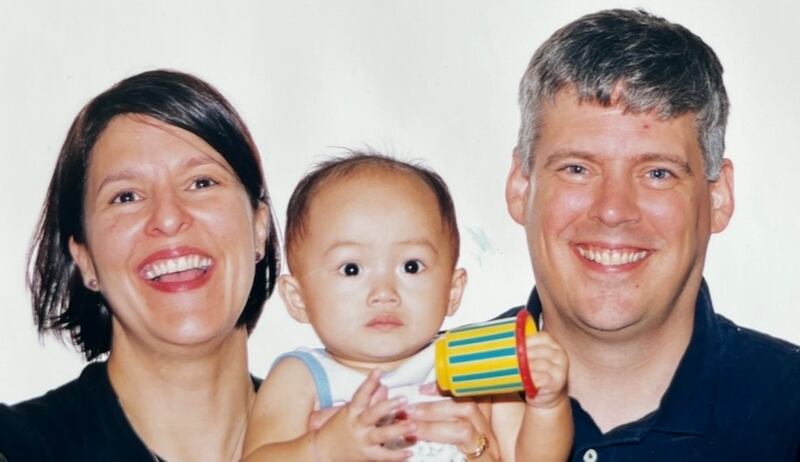

和其他被领养的中国儿童一样,我在十三个月大的时候被美国家长收养、开始了我在匹兹堡的生活。关于桂林的回忆,我只能从孤儿院护士提供给我家人的照片里窥知一二。

被遗弃时我才两个月大,而这个年龄实际上比通常被遗弃的孩子要大得多。我被抛弃在一条繁忙的路边,以便有人能发现我。边还有一张注明了我出生日期的纸条。

虽然这听起来很残酷,但任何一个在中国被领养的人都有着类似的故事。有的被领养者甚至不知道自己真正的生日,只能估个大概。在中国被领养的孩子只有三份可以提供关于他们人生早期信息的文件:出生证明、遗弃证明、领养证。这三份文件提供的信息包括被领养人的出生日期或大致年龄、被 “遗弃”的日期、被谁发现的、被哪个家庭收养,以及何时被收养。

这三份文件是唯一能定义我过往的东西——其他一切,我都必须自己去发掘。

我成长过程中无法将自己的任何面部特征与我的父母或家人联系起来。每当医生询问起家族病史时,我总是陷入沉默。小时候,当其他小朋友都要求听睡前故事的时候,我却要求父母给我讲关于收养我的故事,而他们总是毫不犹豫地讲述那些我已经听过超过100次的内容。除了生日和节日,我们还庆祝我的收养纪念日:2003年9月12日。成长过程中,我一直知道自己是被收养的,然而,即使到了22岁,我依然在努力理解被“领养”的真正含义。

这些年里,我听过各种各样的问题——所有那些人们似乎觉得可以问的问题:“你知道你的亲生父母是谁吗?““你不想见见你的亲生父母吗?“”你还记得中国的事情吗?”除此之外,还有那些声称我的亲生父母一定不爱我的指控。但我最不喜欢的是那些将领养视为单纯交易的人。

我清晰地记得,10岁时在机场,一个海关人员问我与我同行的人是否是我“真正的父母”。

用“真正的”这个形容词把我的领养家庭与出生家庭区分开来一直让我感到非常不安——我的家庭可能看起来不同,但这丝毫不会影响我们之间的爱。

就像任何人不会时刻想着自己和父母长相上的相似之处一样,我也很容易忘记自己和父母长得不一样。但每当我听到“亲生父母”这个区分意义明显的词语时,我就会立刻想起这一点。

作为一个被领养者、尤其是被不同族裔的父母领养,是一种极为特殊的文化认同危机:我需要在我浸淫的美国文化和陌生的中国文化之间找到平衡。而外界却总是假定我天生理解并属于中国文化。

“被西化的亚洲人”这种指控一直让我困扰——我们不都是或多或少受在成长过程中受文化影响的产物吗?

这并不是说我父母没有努力帮助我与自己的文化传承建立联系;我学习了七年的中国传统舞蹈,父母读给我的中国童话和美国童话一样多。我妈妈在我六岁时还尝试过让我去中文学校——虽然成果有限。。在与中国文化建立联系方面,我的父母一直让我自己定夺,而大多数情况下,我也接受了这种文化的融合。

然而,一名中国被领养者真正在意的是那些关乎这些身份本质却又是未解之谜的部分:你会想为什么亲生父母遗弃了你?他们是否还健在?他们长什么样子?你是否有兄弟姐妹?如果那一天他们没有做出那个决定,你的生活会有多么不同?你会一直思考如何平衡你的两种身份,甚至怀疑自己是否真正属于任何一个身份。

《纽约时报》将中国三十年的海外领养政策定义为一种“复杂”的人口控制手段。我认为这是最有概括性,同时又最简单的形容词。

中国的海外领养政策对我的家庭、对美国的许多家庭、以及世界各地的很多家庭来说,都是一份礼物、一个奇迹。这份礼物的出现源自一个已成为过去的政府政策,而这一政策的代价则是许多被领养的中国男孩和女孩将终其一生追问那些很可能永远得不到答案的问题。尽管如此,至少在我的经历中,它仍然是一份礼物。然而,我只是成千上万中的一个;每个被收养者都有自己独特的经历。

当我想到我的亲生父母为了给予我生命所做的牺牲以可能经历的痛苦时,我对自己的生活感到更加感激。我无法想象因计划生育政策或其他我永远不会知道的原因而不得不遗弃朝夕相处了两个月亲生孩子。我生父母的牺牲和我父母对我的爱,都是我成长过程中的指路灯。

我的父母一直称我为他们的“奇迹宝宝”。经历了多年的不孕不育以及因2002-2004年SARS疫情而延后了六个月的收养历程,他们给我这样的昵称不难理解。

我妈妈一直坚定地告诉我:“不论我是否生了你,我都会竭尽全力的爱你。”这是我过去21年来一直得到的肯定---每个被领养者都应该得到的肯定。

“中国被领养者”这层身份定义了我的人生;它赋予了我与生俱来的好奇心,给了我独特的文化视角,并教会我“家”的真正定义源于爱,而非血缘。这层身份让我拥有了现在的生活,而这生活是如此美好。

随着这段历史的结束,我希望更多来自中国的被领养者能继续通过分享他们的故事让我们找到彼此。我希望更多的被领养者继续提出问题,这样我们可以共同面对未知带来的不安,并相互联结。我们是一个独特而固定的群体,通过遇见彼此,我们将获益良多。

那么,当我听到中国结束海外领养政策时,我为什么会哭呢?就像我在思念亲生父母以及我人生中那些无法知晓的部分时感到的心痛一样,就像我每天对自己了不起的父母的深深感激相一样。表述我的情感和经历是一个可能会持续一生的过程。但这篇文章是一个起点,我希望它能抛砖引玉、鼓励其他人也来分享他们的故事。

编辑:Leo Li

审校:Yiyi Zeng